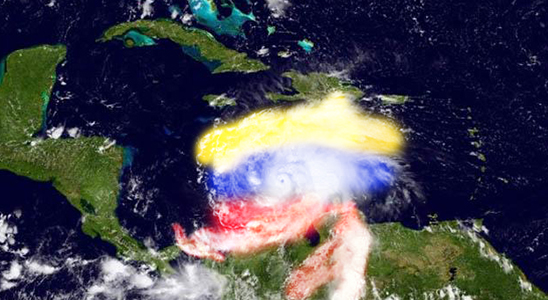

Venezuela, el huracán

Cuando un venezolano sale a marchar a las calles para manifestar su repudio al régimen que ha convertido al país en sal y agua, lo hace con dos armas: la gorra tricolor y un hartazgo profundo. Así de desnudo, así de vestido sale. Esa marcha, que hoy plena el asfalto de todos los rincones del país, recibe una sola respuesta: represión. Una represión que con el curso de los días ha ido adquiriendo un talante atroz e irracional.

He asistido a muchas marchas en estos dieciocho años, pero jamás había presenciado tanta furia represiva. Y, sobre todo, tan gratuita. En un sábado de este abril del 2017 –otro abril que jamás olvidaremos- marché con miles de venezolanos desde el Municipio Chacao hacia la Defensoría del Pueblo. Al llegar a la autopista, a la altura de El Rosal, la muchedumbre detuvo su paso. Un grueso piquete de la GNB había erigido su particular versión del Muro de Berlín. Como si fuéramos dos países. Como si mi gentilicio caraqueño ya no pudiera volver a la parroquia San Juan, donde nací y me crié. Como si tres gritos y un capricho del alcalde Jorge Rodríguez fueran argumento suficiente para expulsarme de mi propia ciudad. Como si tocara devolvernos en silencio a un gueto de parias y traidores, porque eso somos -para los fundamentalistas del chavismo- todos los que vivimos fuera del Municipio Libertador. Como si ya la protesta no ocurriera en cada rincón del país.