“Padrón mira su mundo, lo piensa y lo cuenta, generando reflexión e interés. Tiene un reflector permanente sobre él y vive la paradoja de que su nombre aparezca el mismo día en el Papel Literario y en las columnas de chismes de farándula. De verbo resplandeciente y asertivo, y conocedor de los códigos de la comunicación de masas, Padrón es un líder de opinión. Lo entrevistan constantemente, sus palabras son seguidas por más de medio millón de personas en Twitter, las editoriales y los medios solicitan su pluma, y es invitado como orador y participante a prestigiosos grupos de análisis de corte intelectual y político. […]

Con la llegada de Hugo Chávez al escenario político, el país donde habita Padrón mutó. De ser patria, pasó también a ser preocupación. Comenzó a invadir su obra y su discurso. Primero las telenovelas y, finalmente, su poesía. Venezuela se convirtió en dolor, angustia, mordaza, inseguridad y amenaza. […]

Las páginas que siguen detallan las conversaciones que Leonardo Padrón y yo sostuvimos durante el año 2012. En ellas vida, obra y país se entrelazan dibujando un boceto del escritor y del hombre que cada lector completará al leer.”

Carolina Acosta-Alzuru

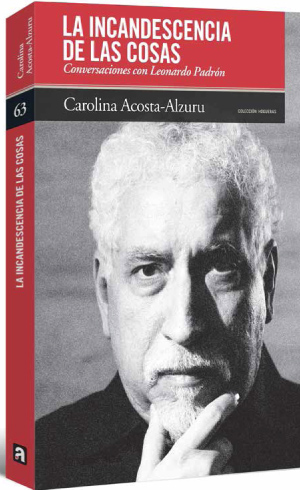

Un fragmento de “La incandescencia de las cosas. Conversaciones con Leonardo Padrón”

La Editorial Alfa ha publicado esta entrevista de largo aliento, hecha por Carolina Acosta-Alzuru, donde se entrelazan las ideas del escritor Leonardo Padrón en torno a su vida, su obra y el país.

Leonardo Padrón piensa mejor con los dedos sobre el teclado. Lo hace de cara a su pareja más perdurable: Caracas. Se miran de vez en cuando y se pican el ojo. Él la sabe musa y contradictoria, y ella se siente celebrada.

La silla negra es ergonómica, de astronauta. No siempre ha sido así. Escribió los 245 capítulos de Cosita rica en una butaca de mimbre de espaldar redondo que era un atentado contra la columna vertebral. La mesa de madera no tiene gavetas. Un perenne vaso de agua y un relativo orden de papeles y carpetas rodean al teclado sobre el cual siempre están los dedos del hombre que se define con una sola palabra: escritor.

Escribir es aparente soledad. La compañía es silenciosa, mas no muda. Paredes de libros, cuadernos que reposan en lugares precisos, pocas y significativas fotos, un corcho con caricaturas de Borges y Cortázar, y dos tarjetas que son testimonios de amor y amistad. Son sus bombonas de oxígeno, las que todo escritor requiere.

La inspiración se reportará a trabajar sin falta. Es un asunto de disciplina.

—¿A qué le temes más, a la página en blanco o a la página llena?

—Me parece que sigue siendo terriblemente abrumador el silencio de la hoja en blanco. La primera línea que pones, ese primer intento por rasguñar la página, por empezar a sacarle escritura, poesía, verdad, conocimiento, siempre es inmensamente angustioso e intimidante. También he aprendido que una página llena conlleva mucho riesgo. Pero yo entendí muy temprano en este oficio que una de las claves de la escritura es la reescritura: la poda, la decantación, el cesto de la basura, la hoja que botas, el poema que eliminas. Uno se vuelve una suerte de escultor. Estás con un martillo y un cincel quitando una frase aquí, otra allá, para que quede un libro que será más flaco, pero también más certero. Más cercano a lo que tú pretendes.

—Pero, una vez que está todo escrito y el libro está en las librerías, ¿no quedas a la intemperie?

—Sí, siempre. Y me pasa eso que le pasa a muchos, que después me intimida leerme porque puede no gustarme lo que leo.

—Porque puede ser perfeccionado…

—Claro, podemos tener adentro un neurótico de la palabra en potencia. El otro día me pasó que estaba leyendo un poema en una lectura pública y me detuve, fue un silencio de un segundo, porque me acababa de dar cuenta de que había no un error, sino un verso que me parecía que desentonaba con el resto. Y, por supuesto, darme cuenta en plena lectura y delante de la gente me desestabilizó. Nadie se dio cuenta, pero yo sí.

He entendido la manía obsesiva de poetas como Juan Sánchez Peláez, que siguen corrigiendo y corrigiendo las ediciones posteriores de sus libros, haciendo interminable la escritura de cada poema. Entendí el porqué de la famosa frase «edición corregida».

—Si uno no respira, se muere. ¿Escribir es como respirar?

—A mí no me pasa eso que decía Rilke en Cartas a un joven poeta.

Yo puedo estar temporadas sin asentar negro sobre blanco. Lo que sí creo es que no podría estar sin consumir alguna formulación estética del mundo. Necesito leer, ver películas, oír música. Esa pulsión urgente por la escritura no es imperativa, no todos la sienten así. En eso no estoy solo, le ocurre a muchos otros escritores. Eso no te hace menos o más escritor.

—Tú querías ser ingeniero de sonido y amas la música. ¿La escritura es una forma de hacer música?

—¡Sin duda! Lo descubrí cuando empecé a ver que toda construcción afortunada de un poema conlleva una exigencia musical interior. Si bien, como oficiante de la poesía en pleno siglo XX, ya uno no está atado a reglas métricas, a ese corsé lingüístico tan estricto de épocas precedentes, el verso blanco, que es la habitación natural de uno, te exige también una sonoridad, una cadencia, un ritmo, una respiración interna. Allí hay estructuras cercanas a los códigos musicales.

—Santa Teresa llamaba a la imaginación «la loca de la casa» y Rosa Montero le escribió un libro. ¿Cómo es tu convivencia con esa loca?

—Larga y entrañable. Antes que yo sospechara que pudiera acometer cualquier forma de escritura o intento de codificar mi testimonio a propósito de mi relación con la imaginación, ya yo estaba haciendo uso de ella con inmenso placer. Sentía que era una suerte de tesoro personal.

Ya desde niño yo era proclive a especular imágenes, ideas, situaciones a través de la herramienta de la imaginación. Me parecía divertido, apasionante. Era, incluso, una manera de estar solo y no aburrirme. Allí empezó mi gozoso y nutritivo maridaje con la soledad.

—En relación con la escritura de telenovelas, dices mucho: «Ponle una pistola a la inspiración y dile que hoy hay trabajo». ¿Esa frase es cierta para toda escritura o solo para la de telenovelas?

—Eso es cierto para toda escritura que exija un rigor cotidiano. En ese sentido, tengo una disciplina más laxa con la poesía, porque le respeto su ritmo y sus antojos. Si su antojo es el silencio, es el silencio. Pero, a propósito de lo que es mi trabajo con la televisión, que me secuestra parcelas largas de tiempo y energía, yo he asumido que apenas termine la telenovela que estoy escribiendo, procuro ponerme en disposición hacia el trabajo poético. Reacomodo mi rutina de trabajo, mi relación con la palabra, mi actitud. Eso, por ejemplo, lo tenía sumamente claro cuando terminé mi última telenovela, La mujer perfecta. Aunque uno nunca se deslinda de eso que llaman la mirada poética. Siempre hago anotaciones en el camino, frases sueltas que aparecen, imágenes, ideas para un poema. Entonces, me propongo trabajar con ellas, con una rutina no tan obligante como la de la telenovela, pero sí diaria. Eso me ha funcionado y, claro, es mucho más placentero porque puedes estar tres días, una semana, un mes, el tiempo que sea, trabajando un poema. Lo sueltas, lo retomas. A tu aire. Con un mayor rigor sobre el idioma, pero sin el agobiante acecho de un equipo de producción. Nadie te apura por un poema.

—Cuando te preguntan por tus referencias literarias más tempranas, siempre mencionas a la Generación Beat, particularmente a Jack Kerouac y a Allen Ginsberg. ¿Por qué la influencia de ellos? ¿Por qué el road trip, como esa novela de culto que es En el camino, te marca tanto?

—Me cautivó la propuesta vital de estos personajes literarios. Porque, en el fondo, ellos también son unos personajes literarios, no solamente escritores. Por algo son materia de tantos libros, películas, afiches, discos. Hay ya una cultura pop alrededor de ellos. Se han convertido en objeto de culto. Ellos marcaron a una generación. A la edad que los leí, me cautivó esa afirmación del espíritu libre, esa idea de que el cielo es tu techo, que el camino es el gran manuscrito, ese salir a la aventura, la idea del autostop para desandar rumbos, entender que la obra la vas a conseguir andando, toda la relación que tuvieron con los psicotrópicos.

—¿En qué época de tu vida los descubriste?

—En mis veinte. Cuando estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello. Luis Pérez Oramas, quien fue un amigo importantísimo en mi formación literaria, también compartía la pasión por la Generación Beat. El profesor Hugo Achúgar nos hizo entrar en contacto con esos autores. Quizás recuerdo mal, pero creo que el primer deslumbramiento ocurrió con el poema «Aullido», de Allen Ginsberg. Cuando leí que había un libro clave, esencial, escrito por Jack Kerouac que se llamaba On the Road, empecé a buscarlo por todos lados y no lo conseguía. Un día, en Mérida, estaba acompañando a una amiga a visitar a una familia que yo no conocía y vi que en la biblioteca de esa casa estaba el libro. Recuerdo que la edición era de Bruguera y, por primera vez en mi vida, me robé un libro. Pensé: «A esta gente no le interesa este libro, si está ahí, ya lo leyeron; este libro tiene que ser mío» e hice toda la maniobra necesaria para llevármelo.

—¡Te lo llevaste! (risas)

—Me lo llevé y fue importantísimo ese robo (risas).

—Pero, ¿no será que En el camino te llegó en la edad perfecta?

—Sí, quizás. Yo me volví furibundo. Así como me impresionó mucho ese primer verso de «Aullido»: «Yo he visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada… en busca de un picotazo feroz…», de igual forma me pasó con On the Road, con todas sus páginas. Sentí conexión absoluta, correspondencia total.

—Otros escritores que te marcaron fueron los del Boom latinoamericano.

—Hay un libro fundamental, Los nuestros, de Luis Harss, que me hizo involucrarme con los integrantes del Boom. Es un libro prodigiosamente escrito que le dedica un capítulo entero a cada autor. Yo lo iba leyendo y quería leer a cada uno de ellos. El que más me llamó la atención fue Juan Carlos Onetti, que es como el outsider del Boom, porque era un escritor de muy bajo perfil, replegado a voluntad. Me atrajo su melancolía, la tristeza ontológica de sus adjetivos, sus personajes oscuros, mustios. Pero, por supuesto, la figura tutelar era García Márquez, a quien había descubierto mucho antes cuando todavía vivía en El Paraíso. En esa época, los vendedores del Círculo de Lectores te tocaban la puerta de tu casa. En una de esas visitas nos ofrecieron una edición de Cien años de soledad que todavía conservo y que tiene en la portada la imagen íngrima y cansina de Úrsula Buendía. Fue un libro del que me enamoré frenéticamente. Me dejó constancia de las posibilidades maravillosas del idioma castellano y de una verdadera hazaña literaria que es contar a Latinoamérica entera en un solo libro.

—¿Y Carlos Fuentes?

—Carlos Fuentes nunca me entusiasmó mucho. Recientemente murió y ante la pregunta de un periodista declaré lo obvio: se están apagando las voces del Boom. Subrayé la importancia de su obra, pero no dije mucho más. Él no estuvo entre mis preferidos. Mis entusiasmos se concentraron en el Gabo, Cortázar, Vargas Llosa.

—El oficio de escribir no siempre da para vivir. ¿Qué tipo de escritura de supervivencia te tocó hacer antes de que el oficio te diera una entrada económica suficiente?

—Hice de todo. El primer trabajo que tuve fue en una librería, en Distribuidora Estudios, en la sede original, la que quedaba cerca del Banco Central de Venezuela, en el centro de Caracas. La manejaba el Padre Carmelo Vilda. Trabajé allí como asistente de la librería haciendo de todo un poco. En algún momento, el Padre Vilda pensó que mi escritura tenía ciertos méritos y me dio algunas secciones de los libros Nociones Elementales para que las redactara. «El clima en Caracas…», ese tipo de textos…

—«Los indígenas vestían guayucos confeccionados de algodón u otras fibras»…

—(risas) ¡Exacto! Luego hice varios trabajos alternativos para completar un sueldo, desde cuñas de lotería, guiones del concurso de belleza Chica 2001…

—¿Escribías lo que decían las concursantes?

—No, lo que decían los locutores sobre las concursantes. Erika Johnson, una excelente profesional, los producía en Radio Caracas Televisión y una vez hasta fui al concurso que se realizaba en el Hotel Macuto Sheraton a oír las palabras mías en boca de los locutores. Una fatuidad típica de la edad. También redacté sinopsis de películas, esos textos que a modo de contratapa se ponen en los estuches y que sirven para convencer al público de que las compre o alquile. Eran trabajos menores, eventuales, inconsistentes.

—De los escritores se dicen muchas cosas. Hay algo de mito en ellas, como suele suceder cuando tratamos de entender el proceso creativo. Entonces, hablemos de lo que los mismos escritores dicen de los escritores. Por ejemplo, cuando entrevistaste a Laura Restrepo para Los Imposibles, te dijo que «para ser escritor hay que ser obsesivo». ¿Estás de acuerdo?

—Sí, estoy de acuerdo en que hay que ser obsesivo en el trabajo del texto, en la fragua con el idioma y en la pulcritud de cada frase. Allí está la clave medular que le dará consistencia o no a tus escritos. Y trabajar con el idioma es una aventura exhaustiva, compleja, que te llena de dudas, insomnio y ansiedades.

—Tú tienes generalmente un talante que tiende a lo risueño. Pero hay algunas visiones sobre los escritores que son oscuras. Por ejemplo, Paul Auster dijo: «Los escritores somos seres heridos, por eso creamos otra realidad».

—No conocía esa frase, tiene mucha verdad. Yo siento que, aunque mi talante exterior sea risueño, jovial, más cercano a lo luminoso que a la opacidad, el verdadero «yo», el que está agazapado detrás de la página blanca, es un tipo con un itinerario de melancolías y de ausencias. Efectivamente, creo que eso es la manifestación de una herida. Vivir es una crispación.

—También hay una frase de Jean Chapelain que le he escuchado a varios escritores, que dice: «Un escritor no lee a los colegas: los vigila».

—Es una frase que alude a tu relación con tus contemporáneos en tu propio sistema literario. Más aun, en tu país. Pero te confieso que yo, particularmente, celebro la buena literatura, ocurra donde ocurra. Una prueba de eso es mi libro Crónicas de la vigilia, que, en buena medida, es un homenaje a mis contemporáneos. Ahí puedes leer, por ejemplo, mi énfasis ante el poemario Árbol que crece torcido de Rafael Castillo Zapata y cómo trato de contagiar al lector para que lea ese libro. Cuando yo ejercía la crítica literaria lo hacía sin pensar en que eran escritores que me iban a robar lectores, ni mucho menos. Porque, en el fondo, esa frase de Chapelain lo que entraña es la revelación de la feroz competencia, mezquindad y un «quiero ser el único» que existe muchas veces entre el gremio de los escritores.

—Jaime Bayly dice que «los escritores son seres insoportables y ególatras».

—Creo más lo segundo que lo primero. Sí hay mucho escritor maniático, neurótico, difícil. También hay escritores que preferirías no haberlos conocido en persona y quedarte nada más con el saldo de su obra. Hay escritores mañosos, a veces ridículamente envanecidos en su propio yo, hay otros asombrosamente tímidos. Hay de todo, pero bueno, son así y punto. Es su naturaleza. No tiene por qué haber una sola manera de ser escritor o una matriz de conducta, sería absurdo.

—¿Y en cuanto al ego?

—Un escritor es un artista, como lo es un pintor, un actor o un director de cine. Todo aquel que siente que lo que escribe merece ser publicado y leído por los demás tiene una alta consideración de sí mismo. En el fondo, ahí hay un ego en ejercicio. Que le sepas colocar una sordina para no resultar intolerable, ya es otra cosa. Pero no creo que eso sea cuestionable. Pienso que un ego bien administrado puede ser sano y estimular la obra. En todo caso, hay que vigilar las emboscadas del ego, sin duda.

—Siempre dices que todo escritor es un espía de la realidad…

—Los ojos son la primera herramienta de un escritor. Su mirada.

Hay allí como cámaras que tienen distintos tipos de acercamiento a la realidad: primer plano, gran angular, plano general. Estás viendo todo con distintas perspectivas. En rigor, el escritor es el que detiene la mirada donde los demás pasarían de largo, porque siente que en ese detalle hay un universo por ser expresado. El escritor es una entidad contemplativa.

—¿El escritor nace o se hace?

—Posiblemente tiene que haber una disposición natural en la persona. Cuando reviso mi contexto personal veo que yo me crié con mi mamá, una trabajadora social que tenía una biblioteca pequeña, modesta, y no eran mayormente libros de literatura. Creo que había algo en mi temperamento que me hacía mirar las cosas de una manera distinta del resto de la gente. A lo largo de mi vida me lo han hecho sentir amigos y afectos cercanos. Entonces comienzas a pensar que ese algo nació contigo y tratas de corresponderlo.

—¿Un don?

—Algunos lo llaman así. Lorca lo llamaba «el duende». Es una pulsión interior. Lo importante es corresponderla, cultivarla y desarrollarla.

—¿Cuáles son las cualidades necesarias para ser escritor?

—Tiene que ser un devoto de la palabra, un fanático del idioma, un gran lector. Necesita ser alguien de alta sensibilidad. Gamoneda suele citar a Eliot para explicar la naturaleza del escritor como alguien que hace una «aprehensión sensible del mundo». Debe poseer una inteligencia despierta, activa, por más interior que sea su ejercicio. Quizás deba ser habitado por unos cuantos tormentos interiores que le generen una desazón que necesite expresarse. Algunos fantasmas con los que sepa convivir. Posiblemente debe ser alguien herido por la vida. Aunque todos lo somos. Un escritor, simplemente, tiene una inmensa conciencia de esa herida.