El hombre intentaba arrancarse el sueño de los parpados. Eran apenas las 3:40 am. Su vuelo salía a las 8 am y eso implicaba estar tres horas antes en el aeropuerto. Buscaba la cafetera para ganarle el duelo a la noche cerrada. Un silencio compacto, solo eso había. Hasta que repentinamente un bulto lleno de pelos cruzó la cocina y se detuvo en un extremo con ojos inquietos. Era un rabipelado en todo el alarde de su desagradable facha. El grito del hombre revolvió la madrugada. Ya no necesitó café para despabilarse. La anécdota me la cuenta un pasajero que, como yo, viaja por avión ese día.

De esos marsupiales de hábitos nocturnos tengo varias anécdotas. Quizás la más traumática es la que le pasó a un viejo amigo que vive en una urbanización del sureste caraqueño. Una noche, acostado en su cama, vio de soslayo a su mujer y pensó que era momento de atender los mandatos de la lujuria. Ella parecía dormir, pero eso era lo de menos. Siempre se agradece el sexo inesperado. Aproximó su mano a la entrepierna de ella. Así como por equivocación. Le sorprendió descubrir que no había superficie que impidiera el contacto directo con su vientre. Ni sabanas, ni piyamas, ni ropa interior. También le llamó la atención que su mujer tenía tiempo sin depilarse. Ese hallazgo le hizo concluir, con cierta vergüenza, que era excesivo el lapso que tenían sin hacerse el amor. Por eso, se sintió aun más satisfecho con su iniciativa. Sus dedos jugaron con la ingente espesura de vellos púbicos. Su mujer no reaccionaba. No puede ser, se dijo, ella suele ser muy dispuesta a esa caricia. El se incorporó un poco y fue justo en ese momento cuando descubrió que, ovillado sobre la sabana, justo a nivel de la bragadura de ella, dormía serenamente un rabipelado de corta edad. La carrera que marido y mujer se pegaron aún no ha parado. Siempre me he preguntado si ese episodio arruinó la vida sexual de la pareja.

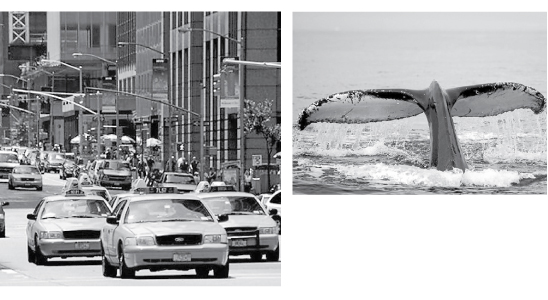

Si quieres información que no esté en las redes sociales ni en la prensa, toma un taxi. El chofer que me llevó al aeropuerto me contó lo sucedido a un amigo suyo en Morrocoy. Buceaba con 20 turistas europeos, avistando corales y especies marinas. Más de uno alentaba la expectativa de tropezarse con el celaje de una barracuda, o algo así. Una pizca de turismo extremo nuca cae mal. Pero fue una incursión sin sobresaltos. La anécdota la encontraron al salir a la superficie. Frente a ellos estaba un peñero con dos maleantes encapuchados. Les robaron sus chapaletas, relojes submarinos, caretas, alguna cadena de oro, y los celulares que aguardaban en el bote. Se quedaron flotando en un desconcierto salino mientras veían alejarse a los rateros con su botín. Tal fue la exótica fauna que el Mar Caribe les regaló ese sábado.

Días atrás, una noticia mucho más brusca había salpicado las páginas rojas. Un navegante holandés con un record de 54 países recorridos en tres años dejó caer el ancla en la Isla de Margarita. Fondeó su velero justo frente a la marina del Concorde. Quizás hizo click en Google para proveerse de más datos sobre la versatilidad de sus playas. No me costó imaginarlo frente al hallazgo gastronómico de un corocoro frito, par de tostones y una cerveza inolvidable. Su esposa, tal vez, mostraría interés por el carisma de la Virgen del Valle. No sé cuánto lograron conocer. Lo único cierto es que la noticia la trajo un bote inflable. Tres delincuentes, tres pirañas infames, lo acribillaron ante su resistencia a ser robado. Su mujer quedó a la deriva. Su plan para celebrar los 60 años del viejo lobo de mar también. Un turismo febril terminó sus páginas abruptamente en nuestra patria segura.

Los taxistas son una raza sensacional. Hace apenas dos semanas tuve un intensivo encuentro con ellos en Nueva York. El primero, que me llevó al hotel, era de origen peruano. Me habló de sus años como conductor de limosinas. “Mis clientes eran millonarios de todo tipo, artistas famosos, empresarios, políticos, muchos de ellos latinoamericanos, pero sobre todo, mafiosos. No sabe cuántos corruptos se montaron en esas limosinas». Mi mente jugó con algunos nombres criollos. El inconsciente tiene esos impulsos. En la noche conocí un taxista egipcio que había trabajado en Citgo por seis meses y me preguntó si el sucesor de Chávez también era comunista. Al día siguiente, un taxista senegalés monologaba y nunca me permitió hablar.

Pero el personaje mayor estaba reservado para el tercer día. Venía de comer con mis hijos y mi pareja en un restaurant del Greenwich Village y tocaba ir a Times Square. Íbamos a ver el musical de El Rey León. El taxista era un hombre desmesurado. Parecía un mastodonte. Un ancho rascacielo. Tenía el aliento de un irlandés macerado en alcohol por décadas. Pero era de Queens. En su mano izquierda ostentaba una cámara fotográfica envidiable. Mientras manejaba asomaba medio cuerpo por la ventana y retrataba gente y marquesinas. Le gustaba fotografiar los avisos de películas de cine independiente, así me dijo. Entendí que estaba ante uno de esos magníficos personajes que te regala cualquier ciudad. A todo grito, conminó a un par de hombres a cambiar la cámara por sus celulares de última generación. De rompe, me preguntó cómo estaba Venezuela ahora. Suelo ser honesto y le dije: “Peor”. Entonces, sin previo aviso, sacó la monumental cara por la ventana, y como quien cae de un edificio, gritó: «Nooooooooooo!!». Mis hijos se rieron y asustaron a la vez. El taxista no entendía por qué tanto petróleo y tantos problemas. Admiró a Chávez hasta que estuvo en el umbral de su muerte. Le reprocha que pudo haberles dado a los pobres el regalo mayor antes de irse: el dinero del petróleo. Tomó un papel, frenó – sin importar el flujo de carros que venía atrás- y anotó cifras, porcentajes. En una feroz aritmética me ilustró sobre el abismo de dólares que pudo entregarle a los desposeídos y no dejárselo a los corruptos.

Luego me habló de la imaginación. «¿Tú has llevado a tus hijos a ver a Mickey Mouse?». Dije la verdad. Gritó de nuevo: «Noooooooo! He took them to Disneyyyyy!» Y entonces tomó su gorra y dijo que solo era cuestión de colocarle dos grandes orejas a los lados y listo, eres un ratón: «Todo es imaginación!». A ratos hablaba un español que era un coctel de distintos acentos. Le gritaba a mis hijos -no conocía los decibeles normales- que ejercieran la imaginación. “¿De dónde eres?”, le pregunto. «De Venezuela, la pequeña Venecia», graznó, demostrando que algo sabía sobre mi país. Reímos. Y llegamos. Yo quería seguir en ese taxi. El abrió los brazos, histriónico, y me aconsejó sobre ciertos usos del corazón. El Rey León no estaba en Broadway. Estaba en ese taxi que se dirigía a Queens.

En Boston se trataba de ballenas. El paseo garantizaba la visión de ballenas en su hábitat natural. Algo que sobrepasa largamente la inocuidad de un acuario. No dejaba de ser emocionante navegar durante hora y media hacia mar abierto para buscar ballenas retozando al aire libre. Todo era perfecto: la temperatura, el sol, los pronósticos. Hasta que vinieron las olas. La mayoría de la gente estaba afuera, apostada en la barandilla del barco, hipnotizada ante esa grandilocuencia que es el mar. Empezó el bamboleo. Gritos divertidos. Un enjambre de niños brincaba al ritmo de la embarcación. Pero el vaivén era cada vez mayor. Y eterno. Comencé a sentirme mal a pesar de haberme tomado una pastilla contra los mareos. Me concentré en el objetivo: ballenas. Pensaba en Herman Melville y su portentosa Moby Dick. ¿Acaso me voy a dejar arredrar por una simple turbulencia? De pronto, los que estaban a mi lado, mirando hacia la proa, se separaron de la baranda abruptamente y en seguidilla, como un dominó que cae, pieza a pieza, hacia atrás. Las expresiones eran de repulsión. El viento traía breves latigazos de vómito que salpicaban la frente o mejilla de los más desprevenidos. Todo provenía de una mujer que regurgitaba su malestar mientras su marido no sabía si lanzarla al mar para salvarla del desastre o unirse con su propio vomito. Minutos después, la mitad del barco ocupaba su tiempo en devolver sus entrañas en bolsitas oportunamente repartidas para la ocasión.

Cuando llegamos al punto de avistamiento de ballenas ya muchos dormían su malestar y otros no podían ni alzar la vista. Hubo una venta masiva de Dramamine. Y lo peor: nunca apareció una sola ballena, por más que esperamos y esperamos. Mientras regresábamos al puerto me dio por comparar la expedición con lo ocurrido en Venezuela en los últimos quince años. Todos nos embarcamos, queriendo o no, en un barco cuyo letrero planteaba la expectativa de llegar a ver una gran ballena llamada revolución. Y se suponía que, llegados allí, todos seríamos plenos, iguales, nuevos. Navegamos hacia nuestro criollísimo mar de la felicidad. Pero en la ruta solo ha habido vértigo y descalabro. Unas náuseas incontrolables. La ballena feliz no aparece por ningún lado. Toda ha sido una estafa gigantesca. Un mareo colectivo. Un país entero arqueando su malestar contra la baranda de la historia. Las señales rotundas de un naufragio.

Disculpen la analogía. Pero, sinceramente, ya es hora de volver a tierra firme.

Leonardo Padrón