Cuando un venezolano sale a marchar a las calles para manifestar su repudio al régimen que ha convertido al país en sal y agua, lo hace con dos armas: la gorra tricolor y un hartazgo profundo. Así de desnudo, así de vestido sale. Esa marcha, que hoy plena el asfalto de todos los rincones del país, recibe una sola respuesta: represión. Una represión que con el curso de los días ha ido adquiriendo un talante atroz e irracional.

He asistido a muchas marchas en estos dieciocho años, pero jamás había presenciado tanta furia represiva. Y, sobre todo, tan gratuita. En un sábado de este abril del 2017 –otro abril que jamás olvidaremos- marché con miles de venezolanos desde el Municipio Chacao hacia la Defensoría del Pueblo. Al llegar a la autopista, a la altura de El Rosal, la muchedumbre detuvo su paso. Un grueso piquete de la GNB había erigido su particular versión del Muro de Berlín. Como si fuéramos dos países. Como si mi gentilicio caraqueño ya no pudiera volver a la parroquia San Juan, donde nací y me crié. Como si tres gritos y un capricho del alcalde Jorge Rodríguez fueran argumento suficiente para expulsarme de mi propia ciudad. Como si tocara devolvernos en silencio a un gueto de parias y traidores, porque eso somos -para los fundamentalistas del chavismo- todos los que vivimos fuera del Municipio Libertador. Como si ya la protesta no ocurriera en cada rincón del país.

Represados ante esa frontera imaginaria que dibuja el régimen, observaba, junto a mi pareja, amigos y miles de ciudadanos, cómo se iniciaba la represión contra la primera línea de la manifestación. Es un libreto harto repetido. El piquete de guardias cierra el paso hasta que, a la señal convenida, se convierte en un ejército en guerra. Un horizonte de nubes tóxicas se alzaba quinientos metros más allá. Un helicóptero nos rondaba siniestramente. Nos suponíamos lejos del peligro. Falso. El peligro nos tenía preparada una emboscada.

De pronto, desde la calle de El Rosal que desemboca a la autopista, nos inundó una avalancha de bombas lacrimógenas. Algunas caían desde una altura inconcebible. Comenzó el caos. Todos corrían hacia donde su instinto o posibilidades se los permitían. En nuestro caso, el punto de fuga más cercano era el Guaire. Me asomé a sus márgenes, lo pensé dos veces y corrí con los míos hacia el este, atravesando la selva de humo. Un humo que te ciega, te asfixia, te desequilibra por completo. Íbamos a ciegas, asidos a algún trozo de ropa del más cercano. Perdernos, extraviarnos en mitad del caos, nos haría más vulnerables. A nuestra izquierda, decenas de personas tumbaban una reja, con la fuerza de la desesperación, para poder acceder a la autopista y huir de la brutal arremetida. Sin visión, a tientas, solo oíamos el ruido de múltiples toses, gente asfixiándose, gritando. Y las detonaciones, cada vez más cerca, acechantes. Mientras corría, sentía que me quedaban pocos segundos de aire y luego vendría el desvanecimiento. En mi mente se agitaba de un lado a otro un inmenso “¿Por qué?”. Es lo que todos nos seguíamos preguntando media hora después, ya a salvo y aún aturdidos por los efectos de las bombas.

La pregunta troca en ira cuando luego ves a las autoridades declarando que la represión es solo respuesta a la violencia opositora. Obviando las escaramuzas que ocurren al final del día entre unos pocos jóvenes que optan por confrontar, cara a cara, capucha a casco, a las fuerzas represivas y que suelen escalar en intensidad y su tanto de anarquía, en rigor, las marchas de la oposición son estrictamente pacíficas. Todos sabemos en cuál orilla del conflicto están las armas.

Dos días después volví a marchar a pesar de haber experimentado el mordisco del peligro. Así como millones de personas en toda Venezuela que siguen saliendo a las calles con una determinación impactante. A pesar de la dolorosa muerte de cada uno de los asesinados. A pesar del olor a sangre que mancha el aire. A pesar de la impúdica violencia del régimen.

***

Van una, tres, seis, ocho marchas, represión, humo, perdigones, detenidos, gente que grita, y de repente, alguien que cae en el asfalto para nunca más marchar, ni opinar, ni comer, ni respirar. Alguien que cae de bruces en la muerte. Y otro muerto más en Mérida. Y en Barinas. Y en Valencia. En el Tocuyo. En Altamira. Se multiplican las muertes, se atestan los calabozos, crecen los heridos, se expanden los ataques nocturnos a residencias y barriadas populares. Ya nada se puede ocultar. Por más que amordacen a los medios de comunicación, allí están las redes, con su desbocada libertad, con su facilidad para colgar videos, los ciertos y los inciertos, los que reseñan el ataque de los paramilitares, los que graban los cacerolazos a dirigentes que intentan repartir las migajas del CLAP y han descubierto que ya no les funciona, que es más la rabia que el miedo, que este país indignado ya no acepta más vejaciones.

Y mientras tanto, el presidente graba videos para demostrar que él mismo maneja su carro (¿así como maneja el país?), que juega pelota, que baila, que anda contento. O simula estarlo. Pero ya aquí no hay alegría posible. Esa palabra fue expulsada del país.

Y mientras tanto, siguen muriendo niños por comer yuca amarga. Y muere un periodista porque no consiguió los medicamentos para controlar su arritmia. Y mueren pacientes en los quirófanos porque falla la luz. Y las proteínas escasean en los hospitales de niños. Y la basura sigue siendo parte de la cesta básica del venezolano.

***

Miércoles, 27 de abril. En plena represión de la marcha es impactado en el pecho Juan Pablo Pernalete, un estudiante de 20 años. Minutos después, muere. Los testigos hablan de una bomba lacrimógena lanzada a una distancia brutalmente corta. El país se estremece. Los padres lloran, incrédulos, la muerte de su único hijo.

En la noche, Diosdado Cabello, en su programa habitual de los miércoles, dedicado al bullyng y la amenaza, nombra el suceso y se esmera en absolver de culpas a la GNB. Ni una palabra de condolencia. Ni un ápice de dolor. Ni siquiera una máscara para fingir tristeza. Total, es un opositor menos.

***

Imagen, metáfora, símbolo:

Decenas de ciudadanos lanzándose a las aguas que nunca en su vida hubieran pensado tocar. Solo la desesperación puede empujar a un caraqueño a sumergirse en el Guaire. El país democrático hundido en el detritus de nuestro propio fracaso como nación. La oposición arrojada al río cloaca, emblema de las promesas incumplidas. La oposición saliendo empapada, digna, crecida e inevitable.

***

Testimonio de una amiga que vive en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda:

“Fíjate que hoy no pude ir a marchar a pesar de que estoy súper cerca, porque los voceros de cada urbanismo irán a chequear qué personas van a las marchas opositoras. A mi mamá la tildaron de fascista hace dos días solo por compartir un video de unas protestas en whatsapp. Nos tienen bajo la mira. Me siento indignada porque son nuestros propios vecinos quienes nos señalan. En esta Misión Vivienda, por cierto, viven algunos malandros y sicarios, y algunos irán al punto de concentración de la marcha opositora. Hace dos días una persona tuvo la valentía de cacerolear, le levantaron un acta y está siendo amenazada con que le van a quitar su vivienda”.

Así se cuecen las habas en las entrañas del paraíso socialista.

***

Las noches se han hecho exponencialmente largas. Huelen a pólvora y venganza. El régimen espera la penumbra para atacar a los habitantes de las zonas populares que se han atrevido, finalmente, a expresar su descontento. En alianza con los colectivos armados o paramilitares diseminan operativos de terror, allanan casas, escupen tiros, arrojan bombas lacrimógenas y dejan el tatuaje de su venganza.

El régimen no permite disidencias. Sin tu voto y tu silencio, no hay CLAP, no hay misiones, no hay dádivas, no hay paraíso. Así sea un paraíso terroso y en ruinas.

Mientras Chávez vive, el país muere.

***

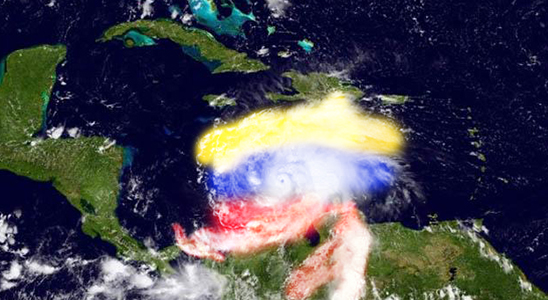

Somos un huracán en desarrollo.

Nuestra vida cotidiana ha sido arrasada. Quedan escombros de ella. Pero lo de este abril del 2017 tiene visos abrumadores.

Nunca tantos venezolanos habíamos estado tan de acuerdo en una misma idea: es urgente cambiar el sistema político que nos gobierna. Que nos devasta. Que nos arruina. Nunca antes la oposición había logrado unificarse de una manera tan coherente en un solo discurso. Nunca habían crepitado las protestas con tanto furor en las zonas más populares de la capital, desde El Valle hasta El Guarataro, desde La Vega hasta San Martín. Nunca tan ensordecedor el grito de basta. Nunca tan frágil y violento el poder. Nunca tan necesaria la persistencia y la templanza. Nunca tan cerca del final. Así no lo toquemos con las manos, sino con los ojos. La historia hoy en Venezuela se redacta con el pulso de millones de ciudadanos sedientos de democracia.

Leonardo Padrón